メールサーバソフトウェア

とくに 小〜大規模の企業様等で多数の稼働実績 があります。

設定・管理・運用がWebブラウザで簡単に行えます。

■ 小規模オフィスから大規模ISPまで幅広く対応

■ 堅牢なセキュリティ機能

■ 迷惑メールなどの排除、保留、リレーの防止

■ 認証連携

-

SMTP認証、POP3、IMAP4のユーザ認証において、Active Directoryに対応

Active Directory認証に対応することにより、パスワード管理をActive Directoryで一元管理することが可能です。 -

SMTP認証、POP3、IMAP4のユーザ認証において、Post.Officeで動作するLDAPサーバに対応

SMTP認証や、未知のアカウント宛てのメール受信拒否がLDAPを用い、リモートで利用することが可能です。

※Active DirectoryとPost.OfficeのLDAPサーバを用いた場合、APOP認証はサポートされません。

例えば、社内LANにメールボックスを持つPost.Officeがあり、DMZ上にメールゲートウェイ用のPost.Officeがある構成の場合、メールゲートウェイ上でSMTP認証や、未知のアカウント宛てのメール受信拒否が可能です。この場合の認証先としては、社内LAN上のPost.Officeで稼動するLDAPサーバを利用します。

また、POP3、IMAP4、Webメールの認証やSMTP認証に社内のActive Directoryを利用し、未知のアカウント宛てのメール受信拒否にPost.OfficeのLDAPサーバを用いるような組み合わせも可能です。

※Active DirectoryとPost.OfficeのLDAPサーバを用いた場合、SMTP認証でサポートされる認証メカニズムは、PLAINとLOGINのみとなります。

■ メーリングリスト機能

■ WebMail機能(InterMail Post.Office Advanced Editionのみ)

■ Windows Server 2022 対応(v4.4以降)

- Windows Server 2022

- Windows Server 2019

- Windows Server 2016

- Windows Server 2012 R2

- Windows Server 2012

- Windows Server 2008 R2

■ over SSL対応

- SMTP受信

SMTP over SSLとしてSMTPSに対応(SMTP拡張コマンド「STARTTLS」にも対応) - POP3

POP3 over SSLとしてPOP3Sに対応 - IMAP4

IMAP4 over SSLとしてIMAP4Sに対応 - HTTP

HTTPSに対応(Post.Office管理画面のアクセス)

詳細は、「InterMail Post.Office 4.2.1J 補遺マニュアル」をご覧ください。

■ SPF(Sender Policy Framework)認証

送信元のチェックには、DNSにSPFレコードの対応が行われているドメインである必要がありますが、Post.Officeでは、SPF認証を行うドメインを設定することができますので、SPFレコードの対応が進んでいるフリーメール等のドメインを設定することで、効率良くチェックすることが可能です。

■ OP25B対応

これにより、Post.Office登録ユーザは、メールクライアントが外部のOP25B対策をしているISPに接続していても、 自社のPost.Officeサーバを送信サーバとして指定することができます。

■ LDAP認証機能の強化(組織的に階層化されたドメインへの対応)

これにより、アカウント毎に設定する必要があったLDAP識別名を設定することなく認証が可能になります。 例えば、LDAPサーバ上で組織的に階層化されているドメインの場合は、ユーザの組織移動によるLDAP識別名の変更に対しても、 Post.Officeに登録したアカウントデータを変更せず柔軟に対応することが可能です。

■ メールアーカイブ・サーバ転送機能

これにより、メールアーカイブソリューション製品に対応することが可能になりました。 また、通常用、バックアップ用の2台構成のPost.Officeサーバを利用したデザスタ・リカバリ・ソリューションにも 対応できるようになりました。

※v4.1.1でアーカイブ転送機能を改良いたしました。

旧バージョンでは、Post.Officeに登録されたアカウント宛のメールのみがアーカイブ転送の対象でしたが、v4.1.1からは外部宛に送信されるメールも対象となり、処理される全てのメールをアーカイブ転送できるようになりました。

■ ActiveDirectory ユーザプリンシパル名(UPN)対応

これにより、追加されたUPNサフィックスを持つユーザ名を指定できるようになりました。

| InterMail Post.Office v4.4日本語版 | |||

| Advanced Edition |

Standard Edition |

Smart Edition |

|

| ■ End-user Features | |||

| POP3 | ◯ | ◯ | ◯ |

| POP3 over SSL | ◯ | ◯ | ◯ |

| IMAP4 | ◯ | × | ◯ |

| IMAP4 over SSL | ◯ | × | ◯ |

| WebMail | ◯ | × | × |

| ユーザ毎のメールBox容量制限 | ◯ | ◯ | ◯ |

| ユーザ毎にメールBox容量制限の通知 | ◯ | ◯ | ◯ |

| 複数ドメイン登録(無制限) | ◯ | ◯ | ◯ |

| 自動返信機能 | ◯ | ◯ | ◯ |

| 自動転送機能 | ◯ | ◯ | ◯ |

| エイリアス機能(無制限) | ◯ | ◯ | ◯ |

| 各ユーザ自身によるWebブラウザでの自己環境設定 | ◯ | ◯ | ◯ |

| ■ Spam & Denial of Service Controls | |||

| リレーの拒否と許可の組み合わせによる高度な設定 | ◯ | ◯ | ◯ |

| ユーザ毎に特定メールのブロック設定が可能 | ◯ | ◯ | ◯ |

| MTA上でのフィルタリングブロック機能 | ◯ | ◯ | ◯ |

| ローカルパート上の ! % ' " @の拒否設定 | ◯ | ◯ | ◯ |

| システムはrootまたはAdministratorで実行しません | ◯ | ◯ | ◯ |

| 個々のメッセージ(エラー、遅延など)を容易に削除 | ◯ | ◯ | ◯ |

| APOP(パスワードの暗号化) | ◯ | ◯ | ◯ |

| SMTPでメッセージをリレーする前にPOP認証を行う (POP before SMTP) |

◯ | ◯ | ◯ |

| SMTPでメッセージをリレーする前にユーザ認証を行う (SMTP 認証) |

◯ | ◯ | ◯ |

| SSLを利用したWebMailのセキュリティ強化 | ◯ | × | × |

| OP25B対応 | ◯ | ◯ | ◯ |

| SPF(Sender Policy Framework)認証 | ◯ | ◯ | ◯ |

| SMTP over SSL | ◯ | ◯ | ◯ |

| STARTTLS受信機能 | ◯ | ◯ | ◯ |

| ■ Installation and Configuration | |||

| Webブラウザによるシステム管理 | ◯ | ◯ | ◯ |

| システムの一元管理 | ◯ | ◯ | ◯ |

| HTTP over SSL | ◯ | ◯ | ◯ |

| ■ Administration and Management | |||

| 管理者によるWebブラウザでのシステム環境設定 | ◯ | ◯ | ◯ |

| オンラインコンフィギュレーション | ◯ | ◯ | ◯ |

| アカウントやエイリアスに関してシステム内で一元管理 | ◯ | ◯ | ◯ |

| 設定可能な豊富なロギング | ◯ | ◯ | ◯ |

| サーバのリモート制御 | ◯ | ◯ | ◯ |

| メールアーカイブ・サーバ転送機能 | ◯ | ◯ | ◯ |

| ■ High Availability | |||

| バックアップとリカバリ処理 | ◯ | ◯ | ◯ |

| ■ Integration with Existing Systems | |||

| プログラム配信(プログラム自動起動) | ◯ | ◯ | ◯ |

| ■ Mail Routing Features | |||

| アドレス補完 | ◯ | ◯ | ◯ |

| メールルーティングテーブル | ◯ | ◯ | ◯ |

| ヘッダーのリライト | ◯ | ◯ | ◯ |

| ■ Directory | |||

| LDAPサーバ | ◯ | × | ◯ |

| ローカルアカウントデータベース | ◯ | ◯ | ◯ |

| ■ 認証 | |||

| ActiveDerectory認証(POP3/IMAP4/SMTP認証) | ◯ | ◯ | ◯ |

| LDAP認証(POP3/IMAP4/SMTP認証) | ◯ | ◯ | ◯ |

| ■ List Manager | |||

| メーリングリスト機能 (注1) | ◯ | ◯ | ◯ |

Advanced EditionとSmart Editionにはライセンス数と同数のメーリングリストライセンスが標準で付属しております。 Standard Editionでは、List Managerライセンスはオプションとなります。ライセンスのご購入により、メーリングリスト機能がご利用になれます。

■ メールサーバをWindowsサーバOSで構築検討している方

- Windows Server 2022

- Windows Server 2019

- Windows Server 2016

- Windows Server 2012 R2

- Windows Server 2012

- Windows Server 2008 R2

■ メールサーバのサポートが心配な方

■ 実績が豊富な有償のメールサーバを探している方

■ メールシステムの設定管理につかれている方

■ きめ細かいメールシステムの設定を簡単に行いたい方

- 1アカウントのメールボックス容量は2GB未満で運用する必要があります。

- IMAPプロトコルは同時利用アカウント数および保持しているメッセージ通数が増えるのに比例してCPU負荷も増えるため、運用に影響が出る可能性があります。

| InterMail Post.Office v4.4日本語版 | ||||

| パッケージ | Advanced Edition |

Standard Edition |

Standard Edition 100メーリング リスト ライセンス付き |

Smart Edition |

| 50アカウント | 174,000 | 94,500 | - | 138,500 |

| 100アカウント | 322,500 | 172500 | 249,500 | 247,500 |

| 200アカウント | 619,000 | 331,000 | 408,000 | 495,000 |

| 300アカウント | 928,500 | 496,500 | 573,500 | 742,500 |

| 400アカウント | 1,238,000 | 662,000 | 739,000 | 990,000 |

| 500アカウント | 1,548,000 | 828,000 | 905,000 | 1,237,500 |

| 600アカウント | 1,857,500 | 993,500 | 1,070,500 | 1,485,000 |

| 700アカウント | 2,167,000 | 1,159,000 | 1,236,000 | 1,732,500 |

| 800アカウント | 2,476,500 | 1,324,500 | 1,408,500 | 1,980,000 |

| 900アカウント | 2,786,000 | 1,490,000 | 1,567,000 | 2,227,500 |

| 1000アカウント | 2,967,000 | 1,587,000 | 1,664,000 | 2,376,000 |

- v4.4対応OS

- Windows Server 2022

- Windows Server 2019

- Windows Server 2016

- Windows Server 2012 R2

- Windows Server 2012

- Windows Server 2008 R2

- パッケージには以下のものが含まれます

- InterMail Post.Office ライセンス

- テクニカルサポート(新バージョン利用権含む/1年間)

- Advaned EditionとSmart Editionにはライセンス数と同数のメーリングリストライセンスが標準で付属しております。

- Post.Officeはサーバ1台につき1ライセンスでのご利用となります。

- 複数のライセンスを組み合わせて1台のサーバで利用することはできません。

- 1100アカウント以上でご利用のお客様は、お問い合わせフォームまたは電話でお問い合わせください。

- ライセンス追加をご希望の場合は、ライセンス見積依頼フォームまたは電話でお問い合わせください。

- 付属品

- ライセンス証書

- テクニカルサポート証書

| 販売代理店(順不同、敬称略) |

|

ネットワールド ダイワボウ情報システム TD SYNNEX システナ |

購入申込の場合:購入申込フォーム

見積希望の場合:ライセンス見積依頼フォーム

ペーバーでの注文をご希望の場合は、

Post.Office注文書(PDFファイル)

をプリントアウトしていただき、必要事項をご記入の上、当社までFAX(03-5361-8078)してください。

■ 技術情報

◇ Windows 2000およびWondows 2003のDNS手動設定について

◇ Post.Offieアカウント登録用バッチツールのご案内

◇ Windows Server 2008上のWebEdgeの日付表示がGMTで表示される問題

◇ SendmailからPost.Officeへのアカウント移行について

◇ スパムメールとディレクトリハーベスト攻撃に対する対応

◇ LDAP経由での未知のアカウントに対するメールブロッキング

◇ Trend Micro Network Reputation Servicesに対応するための設定

■ FAQ

■ マニュアル

◇ アドミニストレーションガイド(5.7MB)

◇ ユーザーズガイド(1.2MB)

◇ リストオーナーズガイド(1.2MB)

◇ InterMail Post.Office 3.8.4J 補遺マニュアル(0.4MB)

◇ InterMail Post.Office 3.9.0J 補遺マニュアル(0.1MB)

◇ InterMail Post.Office 4.0J 補遺マニュアル(0.4MB)

◇ InterMail Post.Office 4.1J 補遺マニュアル(0.9MB)

◇ InterMail Post.Office 4.1.1J 補遺マニュアル(0.3MB)

◇ InterMail Post.Office 4.2J 補遺マニュアル(0.8MB)

◇ InterMail Post.Office 4.2.1J 補遺マニュアル(0.8MB)

◇ InterMail Post.Office 4.3J Windows 版インストールガイド(2.3MB)

旧バージョンからのバージョンアップ時おけるDNS手動設定について

以下の手順でDNSの再登録を行ってください。

- レジストリエディタ(regedit.exe)を起動します。

- HKEY_LOCAL_MACHINE 配下の次のキーに移動します。

SYSTEM → CurrentControlSet → Services → Tcpip → Parameters - 2.のキーの下にあるNameServer値に設定されているDNSサーバのIPアドレスを確認しておきます。

- HKEY_LOCAL_MACHINE 配下の次のキーに移動します。

Windows Server 2003 の場合:

SOFTWARE → otc

Windows Server 2008 R2 の場合:

SOFTWARE → Wow6432Node → otc - otcキーを選択して、新規の値(名前:NameServer、種類:文字列値)を作成し、3.で確認したDNSサーバのIPアドレスを設定します。

例: NameServer:REG_SZ: 10.2.5.21 10.2.5.23

(複数のアドレスを指定する場合、スペースで区切ります)

※ v4.1.0.3以降のインストーラを使って新規インストールされる場合は、インストール時に

DNSサーバを設定するメニューがございますので、本設定は必要ございません。

Windows 2000およびWondows 2003のDNS手動設定について

ご利用いただく場合、DNSサーバのIPアドレスをレジストリに登録する必要があります。

以下の手順でDNSの登録を行ってください。

1. レジストリエディタ(Regedt32.exe)を起動します。

2. HKEY_LOCAL_MACHINE 配下の下記のキーに移動します。

System → CurrentControlSet → Services → Tcpip → Parameters

3. NameServer パラメータをダブルクリックしてDNSのIPアドレスを登録します。

例: NameServer:REG_SZ: 10.2.5.21 10.2.5.23

(複数のアドレスを指定する場合、スペースで区切ります)

※ v4.1.0.3以降をご利用の場合は、インストール時に設定できるメニューがございますので、

本設定は必要ございません。

Post.Officeアカウント登録用バッチツールのご案内

このアカウント登録用バッチツールは、MicrosoftExcelのマクロ機能を用い、複数アカウントの登録を一度に行う機能を提供します。

Solaris/Linux/MacOSでは、addacct用のアカウントファイル作成のみとなりますが、

シェルの機能を用いて、比較的簡単に登録することができます。

詳細については、付属するREADMEファイルをご参照ください。

Post.Office v3.8用バッチアカウント登録ツール

Post.Office v3.9用バッチアカウント登録ツール

Post.Office v4.0用バッチアカウント登録ツール

Post.Office v4.1, v4.2, v4.3, v4.4用バッチアカウント登録ツール

Windows Server 2008上のWebEdgeの日付表示がGMTで表示される問題

グリニッジ標準時(GMT)で表示される場合があります。

下記の手順で、起動オプションにタイムゾーンの指定を追加することで、

日付表示を日本標準時(JST)に変更することができます。(※注)

1. レジストリエディタ(regedit.exe)を起動します。

2. HKEY_LOCAL_MACHINE 配下の、以下のキーに移動します。

SYSTEM → CurrentControlSet → Services → WebEdge → Parameters

3. Parametersキーの下にある AppParameters の値に "-Duser.timezone=Asia/Tokyo"を追加します。

AppParametersの変更例:

-Xrs -ms64m -mx128m net.mobility.engine.Engine

↓

-Xrs -ms64m -mx128m -Duser.timezone=Asia/Tokyo net.mobility.engine.Engine

4. Windowsの「サービス」より、「Openwave Systems Inc WebEdge Mail Server」を再起動します。

※注: WebEdgeより送信したメールの日付表示は修正することはできません。

SendmailからPost.Officeへのアカウント移行について

付録1:addacct_bat.pl スクリプト

付録2:migmbox.pl スクリプト

Sun SolarisとLinux版sendmailからPost.Officeへのアカウント移行について (テキスト)

スパムメールとディレクトリハーベスト攻撃に対する対応

- スパムメールとディレクトリハーベスト攻撃 スパムアタックには、プログラム等によって、メールアドレスのローカルパートを 組み立て無作為にスパムメールを送ってくるケースがあります。 また、メールサーバへ宛先アドレスを渡し(RCPT TO: address)、その応答コードからアドレスが実際に メールサーバに存在するかどうか確認するようなプログラムが存在します。 スパマーは、このようなツールから、メールアドレスを特定し、スパムメールを送る場合があります。

- 存在しないアドレスに送信されるスパムメール対策 前者の場合、Post.Officeでは、メールルーティングオプションの設定にある「受信者がローカルメールドメイン内に 存在するかを確認してからメールを受け取る」を有効にすることによって、未知のアカウントへの送信に対し、 5xxのエラーを返し、未知のアカウントへのメール受信をブロックすることができます。 これは、Post.Officeに存在しないメールを一旦、受け取り、宛先として指定されたユーザが存在せず、 送信者へ通知メールを送信することを防ぐことができます。 こういったスパムメールの送信者アドレスは、通常、存在しないアドレスを指定して送信してくるため、 エラー通知メールを送信しても、送信できず、スプールに滞 留する問題が発生します。

- ディレクトリハーベスト攻撃に対する対策 後者の場合、「受信者がローカルメールドメイン内に存在するかを確認してからメールを受け取る」機能を 設定した場合、メールサーバ内のユーザの存在(メールアドレスの存在)を確認されてしまう結果となる場合があります。 後者の場合や、前者の場合、スパマーから送られてくる宛先アドレスに対し、エラーを送らないことで対処可能ですが、 実際にスパムメールを送りつけられた場合、存在しないユーザに送られたメールに対し、 スパマーへエラー通知メールを送信しようとし、結果として、上で説明したようにスプールにエラー通知メールが 滞留する問題が発生します。 この対処として、存在しないユーザへのメールをあたかも受信したようにし、内部では、破棄するような処理が考えられます。

- Post.Officeにおけるディレクトリハーベスト攻撃対策 Post.Officeでは、次のような応用をすることにより、登録されていない未知のアドレスへの メールを暗黙に破棄することが可能です。

※ 逆に未知のアカウントへ送られたメールをあたかも受け取ったかのように処理しますので、 例えば、外部のユーザが宛先アドレスのローカルパート部分をタイプミスして送った場合、 エラーコードもバウンスメッセージも返しませんので、上記のような状況でお困りの場合にご検討ください。

Post.Officeでは、登録されているアカウント以外をワイルドカードアカウントとして集約し、処理することができます。 ワイルドカードアカウントは、下の例のようにSMTPアドレスのローカルパートに * を指定することでPost.Officeが認識できるようになります。

ワイルドカードアカウント設定例

ドメインパートは、各ローカルドメインが指定できますので、ドメイン単位に処理を個別設定することが可能です。 例えば、あるドメインでは、プログラム配信をさせたり、別のドメインでは、転送を行わせたりすることが できるようになります。

上述の未知のアドレスへのメールを破棄するには、暗黙に破棄するようなプログラムを作成し、 プログラム配信の設定をすることにより可能となります。

メールを暗黙に破棄するプログラム例

[toss.c]

/* toss - Post.Officeのプログラム配信を利用したメールTOSSプログラム */

#include

#include

#include

#include

#define LINE 1024

int main()

{

char lineBuf[LINE];

/* STDINからの入力(つまり、メッセージファイル)を読み込みます */

while(1)

{

/* 標準入力から1行分を読み込みます。 */

if(fgets(lineBuf, LINE, stdin) == NULL)

break;

}

exit(0);

}

サンプルプログラムのコンパイル済み実行モジュール

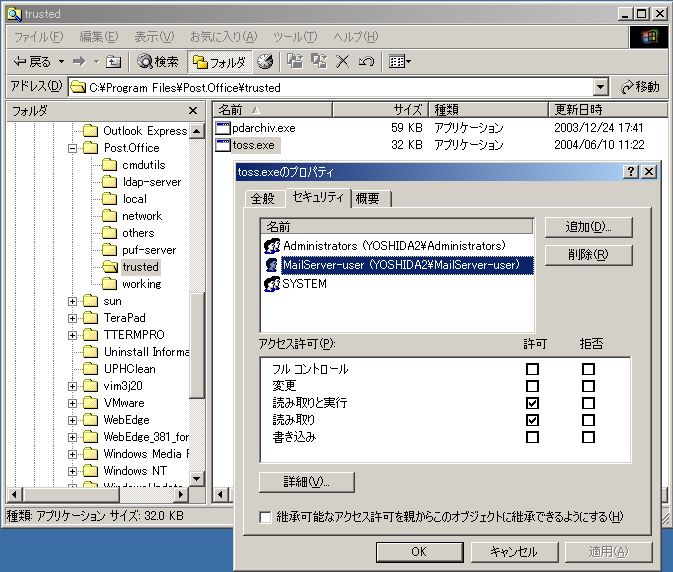

上のワイルドカードアカウント設定例の場合、プログラム配信用のプログラムであるtoss.exe は、 Post.OfficeのサービスアカウントであるOS上のMailServer-userアカウントで実行できる必要があります。 通常、プログラム配信用のプログラムモジュールは、Program Directory下にあるtrustedフォルダ下に置きます。 toss.exeファイルをコピーした場合、下の画面のようにMailServer-userアカウントに対し、読み込みと実行権限を与えてください。

プログラム配信のログ内容について

プログラム配信は、Post.Officeの管理画面にあるログオプションで「Program-Deliverログ 」にチェックをしておくと イベントが発生した場合、post.office-DATE.logファイルに記録されます。

例.

20051019101022+0900:SMTP-Accept:Received:[172.27.6.19]:20051019010944594.AAA664@yoshida2.opentech.co.jp@[172.27.6.19]:365:53:

20051019101022+0900:Program-Deliver:20051019010944594.AAA664@yoshida2.opentech.co.jp@[172.27.6.19]:Wildcard_Account

20051019101024+0900:SMTP-Accept:Close:[172.27.6.19]:70:0:198

20051019102151+0900:SMTP-Accept:Connect:[172.27.6.19]

20051019102229+0900:Mailbox-Deliver:20051019012206801.AAA824@yoshida2.opentech.co.jp@[172.27.6.19]:haruka

20051019102229+0900:SMTP-Accept:Received:[172.27.6.19]:20051019012206801.AAA824@yoshida2.opentech.co.jp@[172.27.6.19]:369:33:

20051019102229+0900:SMTP-Accept:Close:[172.27.6.19]:38:0:202

LDAP経由での未知のアカウントに対するメールブロッキング

- イントラネット内のPost.Office システムコンフィグレーションにある「LDAPサービス設定」でLDAPサービスを有効にします。

- DMZ内のリレーMTA用Post.Office システムコンフィグレーションにある「メールルーティングオプションの設定」でLDAP経由での未知のアカウントに 対するメールブロッキング設定をします。

- LDAP参照の確認 イントラネット内のPost.Office LDAPサーバからアカウントのメールアドレスが参照可能であることを確認します。

① 「LDAPサービスを有効にする:」を「はい」にチェックします。

② 「アクセス制限:」にイントラネットのPost.OfficeサーバのNICに設定されたIPアドレスと

※ 「LDAPの識別名:」、および「LDAPポート番号:」も任意の値に設定可能ですが、ここではデフォルト設定のままで説明します。

① 「ローカルドメイン:」にイントラネット内のPost.Officeで設定されているローカルドメインを登録します。 (ローカルドメインに登録していない場合、全メールアカウントのドメインパートを登録します)

② 「受信者がローカルメールドメイン内に存在するかを確認してからメールを受け取る」を「はい」にチェックします。

③ 「受信者の確認に LDAP を使用する:」を「はい」にチェックします。

「LDAP識別名:」、「LDAPポート番号:」は、イントラネット内のPost.Officeの設定に合わせます。

(デフォルト値のままであれば、変更する必要はありません)

④ 「SMTPメールルーティングテーブル:」にイントラネットのローカルドメイン向けのルートを登録します。

opentech.co.jp:[192.168.1.10]

*.opentech.co.jp:[192.168.1.10]

① システムコンフィグレーションにある「参照LDAPサーバの設定」で「LDAP参照を有効にする:」を「はい」にチェックします。

「LDAP識別名:」、「LDAPポート番号:」は、イントラネット内のPost.Officeの設定に合わせます。

(デフォルト値のままであれば、変更する必要はありません)

※ 「LDAP参照を有効にする:」は、参照が正常に確認できれば、「いいえ」にして構いません。

表示されない場合は、上記イントラネット内Post.Office、DMZ内Post.OfficeのLDAP関連の設定に問題があるか、

イントラネットからDMZへのLDAPポートが閉じられている可能性があります。

※ Post.Office v4.0では、メーリングリストアドレスも表示されますが、Post.Office v3.9までは、

アカウントのメールアドレスのみ表示されていました。

※ 各アカウントの「ローカル配信情報:」にある「POP3/IMAP4ログイン名:」にログイン名が設定されていないとLDAP検索にて

メールアドレスが表示されませんので、転送のみのアカウントでも必ず「POP3/IMAP4ログイン名:」に

ログイン名を設定してください。

転送のみの場合、「POP3/IMAP4 配信:」のチェックは無効のままで構いません。

※ システムコンフィグレーションの「ログオプションの設定」にある「宛先アドレスチェックエラーログ」にチェックをすると

存在しないアカウントに対し、受信した場合、次のエラーがpost.office-月日.logに出力されます。

20060314172553+0900:SMTP-Accept:Invalid recipient(LDAP): :[接続先IPアドレス]

Trend Micro Network Reputation Servicesに対応するための設定

Trend Micro Network Reputation Servicesを利用するためには、Post.Office v4.0.1 からになります。

※ Trend Micro Network Reputation Servicesは、トレンドマイクロ社の有償のスパ ムメール対策サービスです。

本サービスとPost.Officeについてのお問い合わせは、当社営業までお問い合わせください。

- Trend Micro RBL+ Serviceを利用するためのPost.Officeの設定 システムコンフィグレーションにある「メールブロッキングオプションの設定」でRBLチェックを有効にします。

- Trend Micro Network Anti-Spam Serviceを利用するためのPost.Officeの設定 システムコンフィグレーションにある「メールブロッキングオプションの設定」でRBLチェックを有効にします。

- RBL(DNSBL)を利用する場合のログオプションの設定 システムコンフィグレーションにある「ログオプションの設定」をクリックします。

① 「RBLチェックを行なう:」をチェックします。

② 「RBLによるブロックを行わない(ログ記録のみ):」のチェックを外します。

※ このチェックを有効にするとトレンドマイクロ社のRBL+サービス機能を用いて接続先がスパムサイト あるか

従って、RBL+サービスを導入し、確認する場合などに用います。

実際にスパムサイトからの接続をブロッ クする場合は、このチェックを外してください。

・ACTIVATIONコードは、トレンドマイクロ社から送られてくるRBL+サービスを利用するための

キーでコード に含まれる'-'は削除して入力します。

2) エラーコード: に550を入力します。

・RBL+ Serviceによってブロックする際、接続先へ返すエラーコードです。

3) エラーメッセージ: に次の内容を入力します。

Mail from {client_addr} blocked using Trend Micro RBL+. Please see http://www.mail-abuse.com/cgi-bin/lookup?{client_addr}

・RBL+ Serviceによってブロックする際、接続先へ返すエラーメッセージです。

[送信]ボタンをクリックし、設定を有効にします。

Trend Micro Network Anti-Spam Serviceは、Trend Micro RBL+ Serviceに対する追加サービスですので、

最初 に上記1.の設定をします。続いて下記の設定を行います。

① RBL(DNSBL)ゾーン-2の情報を入力します。

含まれる'-'は削除して入力します。

・Network Anti-Spam Serviceによってブロックする際、接続先へ返すエラーメッセージです。

① SMTP-Acceptログ欄にあるMail Blocking : RBL Check ログをチェックします。

RBLサービスでマッチした場合のログ出力例:

20060508220309+0900:SMTP-Accept:ConnectionRefused:QIL:[222.83.228.36]

それ以外の場合は、 Trend Micro RBL+ Serviceによってマッチしたことを示します。

Post.Office FAQ よくある質問と回答集

| Q1. | メール送信履歴の確認方法は? |

| A1. |

メールの送信履歴はログファイルに記録されます。 ログファイルはプレーンテキスト形式で記録されるため、任意のテキストエディタを 利用して内容を確認することができます。 デフォルトの設定では、ログファイルはスプールディレクトリの下の log フォルダに 保存されます。 ログに関する詳細情報はアドミニストレーションガイドの8.4章「ログ情報」を 参照してください。 |

もどる |

|

| Q2. | Post.Office稼動サーバを別のマシンに移す際に、ホスト名、IPアドレスが 変わっても問題ないか? |

| A2. |

移行時にホスト名、IPアドレスを変更した場合、Post.Office設定情報中に含まれている、 該当するホスト名、IPアドレスは全て手動で書き換える必要があります。 できればホスト名、IPアドレスは変更しないことを奨励します。 ホスト名、IPアドレスを変更する場合は、事前に変更が必要となる設定個所を洗い出して、 変更にかかる作業量を確認してください。 (変更対象個所は、ご利用のPost.Officeサーバの設定により異なります。) 1) レジストリ情報 レジストリエディタ(regedit.exe)を起動します。 レジストリエディタの検索機能を使って、下記レジストリキー配下に含まれている 変更対象のホスト名、IPアドレスを検出します。 HKEY_LOCAL_MACHINE → SOFTWARE → Wow6432Node → Software.com → post.office メールルーティングオプションの設定、SMTPチャネルエイリアスの設定、 メールブロッキングオプションの設定、メールリレーの制限、システムセキュリティの 設定等の設定値に、ホスト名やIPアドレスが指定されている場合があります。 2) アカウント情報 Post.Office管理画面よりアカウント情報を開き、「メインE-mailアドレス」 「追加アドレス」欄のメールアドレスを確認します。 E-mailアドレス中に、ホスト名が含まれている場合があります。 また、Account Manager、Configuration Manager、Error Handler等の 予約アカウントのE-mailアドレス中に、IPアドレスが設定されている場合があります。 レジストリ情報及びアカウント情報を移行した後で、対象項目を変更してください。 (レジストリ情報を変更した場合は、Post.Officeの再起動が必要です。) |

もどる |

|

| Q3. | Post.Officeのログファイルが見つからない場合は? |

| A3. |

デフォルトの設定ではログファイルは、スプールディレクトリ直下のlog という ディレクトリに保存されますが、コンフィグレーションにより変更することが可能です。 (スプールディレクトリのパスは、Post.Office 管理画面の「ライセンス情報および コンフィグレーション情報の表示」画面にて確認することができます。) デフォルトのディレクトリに見つからない場合は、Post.Office管理画面の 「ログオプションの設定」を開き、「メールサーバのログを保存するディレクトリ:」 の設定を確認してください。 ログに関する詳細情報はアドミニストレーションガイドの8.4章「ログ情報」を 参照してください。 |

もどる |

|

| Q4. | Mailboxの位置をCドライブからDドライブに変更するには? |

| A4. |

メールボックスを他のドライブに移動する方法を以下に示します。 1) Administratorアカウントでログインします。 2) Post.Officeのサービス停止 コントロールパネルのPost.OfficeアイコンをクリックしてPost.Offieコントローラーを 起動します。 Post.Offieコントローラーの[Shutdown]ボタンをクリックしてサービスを停止します。 (Post.Offieコントローラーに表示される、現在のメールボックスのロケーションを 確認します) 3) メールボックスのデータをコピー Windowsエクスプローラー等を利用して、メールボックスディレクトリを移行先の Dドライブにコピーします。 4) メールボックスのパス設定を変更 レジストリエディタ(regedit.exe)を使用してPost.Officeの以下のレジストリキーに 設定されているメールボックスパスを変更します。(フルパスで設定します) HKEY_LOCAL_MACHINE → SOFTWARE → Wow6432Node → Software.com → post.office → Dispatch → Config → MailboxDir 5) アクセス権の設定 コマンドプロンプトを開き、以下のコマンドを実行します。 C:\Post.Office\bin\others\poperms -m -u popermsコマンドを実行することにより、メールボックスフォルダにPost.Officeの サービス実行ユーザに対するアクセス権限が設定されます。 メールボックスフォルダ配下にあるファイル数が多い場合、実行に時間がかかります。 目安としては、4000ファイルで約1分ほどです。 5) Post.Officeのサービス起動 Post.Offieコントローラーの[Start]ボタンをクリックします。 変更後、Post.Offieコントローラーに表示されるメールボックスディレクトリの パスを確認します。 Configuration informationのMailbox directoryに現在設定されているパスが表示されます。 |

もどる |

|

| Q5. | Post.Office稼動サーバを別のマシンに移す際、 インストール先のフォルダパスを変更するには?? |

| A5. |

移行時にインストール先のパスを変更する場合、レジストリ情報を 変更する必要があります。(プログラムディレクトリパス、スプール ディレクトリパス、メールボックスディレクトリパス) 新規インストール時に設定したディレクトリパスは、レジストリに 保存されています。 移行先サーバのPost.Officeを新規インストールした後に、移行元サーバの レジストリ情報をリストアした場合、インストールパスが移行元サーバの 設定値で上書きされます。 移行先サーバのインストールパスを変更する場合は、レジストリ情報を 移行した後で、下記の手順でレジストリ中のパスを再設定します。 1) レジストリエディタ(regedit.exe)を起動します。 2) 必要に応じて、以下のキーを変更します。 HKEY_LOCAL_MACHINE → SOFTWARE → Wow6432Node → Software.com → post.office → Dispatch → Config → PostOffice (スプールディレクトリパス) ProgramDir (プログラムディレクトリパス) MailboxDir (メールボックスディレクトリパス) PUFD_DATA_PATH (PUFDディレクトリパス) Advanced Editionをご利用の場合は、LDAPサービス機能の設定 ファイルのパスも変更します。 HKEY_LOCAL_MACHINE → SOFTWARE → Wow6432Node → Software.com → post.office → LDAP-Server → Config → ConfigFile (LDAPサービス機能の設定ファイルパス) 3) 変更後、Post.Officeを再起動します。 |

もどる |

|

| Q6. | POP3ログイン名に指定できる文字に制約はあるか?? |

| A6. |

文字数に上限はありません。1文字以上、無制限です。 以下のような特殊文字は指定することができません。 "( ) % @ | ~ [ ] { } = |

もどる |

|

| Q7. | Expand(EXPN)、Verify(VRFY)をOFFにするには? |

| A7. |

VRFY、EXPNを無効にする方法は以下の通りです。(Windows版) 1) レジストリエディタ(regedit.exe)を起動します。 2) 以下のキーを "no" に変更します。 HKEY_LOCAL_MACHINE → SOFTWARE → Wow6432Node → Software.com → post.office → SMTP-Accept → Config → AllowEXPN HKEY_LOCAL_MACHINE → SOFTWARE → Wow6432Node → Software.com → post.office → SMTP-Accept → Config → AllowVRFY 3) 変更後、Post.Officeを再起動します。 |

もどる |

|

| Q8. | ライセンスの登録方法は? |

| A8. |

Post.Officeのライセンスキーを登録する手順は以下の通りです。 Post.Office v4.4以降のバージョンにおけるライセンスキーの登録手順 事前に以下の情報を用意しておきます。 - 追加購入されたライセンスキー 1) Post.OfficeサーバにAdministratorでログインします。 2) Windowsのスタートメニューのアプリ一覧から、[P]→[Post.Office]→ [ライセンスの登録]をクリックします。 3) ライセンス登録ダイアログにライセンスキーを入力します。 上記作業にあたり、Post.Officeのサービスを停止する必要はありません。 サービスを止めることなくライセンスの追加作業を実施することができます。 詳しくは、「インストールガイド 1.7章 ライセンス登録手順」をご覧ください。 Post.Office v4.4よりも古いバージョンにおけるライセンスキーの登録手順 事前に以下の情報を用意しておきます。 - 追加購入されたライセンスキー - Post.Officeのインストーラ (ご利用になっているバージョンのもの) 1) Post.OfficeサーバにAdministratorでログインします。 2) インストーラを起動します。既にPost.Officeがインストールされているサーバ上で インストーラを起動しますと 「プログラムの保守」 画面が表示されます。 3) プログラムの保守画面のオプションから 「Post.Officeライセンスの登録」 を選択します。 4) 新しいライセンスキーを入力して、インストーラを終了します。 上記作業にあたり、Post.Officeのサービスを停止する必要はありません。 サービスを止めることなくライセンスの追加作業を実施することができます。 詳しくは、「インストールガイド 1.7章 ライセンス登録手順」をご覧ください。 |

もどる |

|

| Q9. | Post.Officeを新規マシンに移行する方法は? |

| A9. |

Post.Officeを新規マシンに移行する手順は以下の通りです。 【移行元サーバでの作業】 1) Administratorでログインします。 2) Post.Officeサービスを停止します。 Windowsの[管理ツール]→[サービス]を起動して、次のサービスを停止します。 post.office MTA post.office pufService 3) コンフィグレーション情報のバックアップ コンフィグレーション情報はレジストリに保存されています。 レジストリエディタ(regedit.exe)を起動して、以下のキーを選択します。 HKEY_LOCAL_MACHINE → SOFTWARE → Wow6432Node → Software.com → post.office Post.Officeキーを右クリックし、メニューから [エクスポート] を選択して ファイルに保存します。 4) スプールフォルダのバックアップ Post.Officeのスプールフォルダをzip等で固めてファイルに保存します。 スプールフォルダには、「アカウント情報」「メーリングリスト情報」が 含まれています。 5) メールボックスフォルダのバックアップ Post.Officeのメールボックスフォルダをzip等で固めてファイルに保存します。 (メールボックスフォルダがスプールフォルダ配下にあり、前項のスプール フォルダのバックアップに含まれている場合は不要です) 【移行先サーバでの作業】 1) Administratorでログインします。 2) Post.Officeを新規インストールします。 3) Post.Officeサービスを停止します。 Windowsの[管理ツール]→[サービス]を起動して、次のサービスを停止します。 post.office MTA post.office pufService 4) コンフィグレーション情報のインポート 旧サーバでエクスポートしたレジストリファイル(.regファイル)を新サーバに コピーします。 コピーしたファイルをダブルクリックしてレジストリにインポートします。 5) スプールフォルダの差し替え スプールフォルダを移行元サーバでバックアップしたスプールフォルダと差し替えます。 6) メールボックスフォルダの差し替え メールボックスフォルダを移行元サーバでバックアップしたメールボックスフォルダと 差し替えます。 7) Post.Officeのアップグレードインストール Post.Officeインストーラーを起動して、アップグレードインストールを実施します。 インストーラーは、2) の新規インストールで使用したインストーラーと同じものを 使用します。 アップグレードインストールにより、移行したデータに適切なアクセス権限が設定 されます。 Post.Officeのバージョンが、移行元と移行先とで異なる場合は、アップグレード インストールにより、移行したデータが新しいバージョン用の形式に変換されます。 スプールディレクトリやメールボックスディレクトリ配下にあるファイル数が 多い場合、実行に時間がかかります。目安としては、4000ファイルで約1分ほどです。 【注意】 32bit OSから64bit OSへの移行の場合、レジストリ情報(コンフィグレーション情報) を移行することはできません。 コンフィグレーション情報は、新サーバーのWEB管理画面から再設定してください。 【注意】 メールボックスを移行した場合、メールが重複受信される可能性があります。 メールクライアントの設定で「メールをサーバに残す設定」にしているユーザーは、 旧サーバで受信済のメールが移行先の新サーバからも再び受信されます。 サーバのメールボックスに大量に受信済メールが保存されていた場合、再受信により メールクライアント側で大量の重複メールが発生する可能性があります。 【注意】 アップグレードインストール実行により、LDAPサーバのアクセス制限がリセット されます。 LDAPサーバーを利用されている場合は、アップグレードインストール実行後に、 「LDAPサービスの設定」画面の「アクセス制限」の欄を再設定してください。 |

もどる |

|

| Q10. | POSTMASTER宛てのmailを他のメールアカウントに転送することはできますか? |

| A10. |

POSTMASTER宛てのmailを他のメールアカウントに転送することは可能です。 Postmasterアカウントの設定情報を変更します(ポストマスタアカウントデータフォ-ム)。 ポストマスタアカウントデータフォ-ムの「指名ポストマスタの配信先アドレス」に 転送先のアドレスを追加してください。 |

もどる |

|

| Q11. | エラー通知メールのPostmasterのメールアドレスからホスト名を外す方法は? |

| A11. |

エラー発生時に自動で送信されるエラー通知メールには、Postmasterの メールアドレスが記されています。 例えば host01.opentech.co.jp というサーバ上で動作するPost.Officeの場合、 通常 Postmaster@host01.opentech.co.jp と表記されます。 Postmasterのメールアドレスを Postmaster@opentech.co.jp に変更する方法を以下に示します。 【Postmasterアカウントの設定変更】 1) Postmaster のWEB管理画面にログインします。 2)[アカウント管理] → [アカウントの一覧] → [管理用アカウント] → [Postmaster Account] をクリックして、Postmasterのアカウント設定画面を開きます。 3)PostmasterのE-mailアドレス情報を以下のように変更します。 変更前: メインE-mailアドレス: Postmaster@host01.opentech.co.jp 変更後: メインE-mailアドレス: Postmaster@opentech.co.jp 追加アドレス: Postmaster@host01.opentech.co.jp 【レジストリの設定変更】 1)レジストリエディタ(regedit.exe)を起動します。 2)以下のキーの値を no から yes に変更します。 HKEY_LOCAL_MACHINE → SOFTWARE → Wow6432Node → Software.com → post.office → Error-Handler → Config → ReplyToNoHost 3)変更後、Post.Officeを再起動します。 上記の設定変更により、エラー通知メール内のPostmasterアカウントのアドレスは 下記の通り変更されます。 【変更前のエラー通知メールの表記】 Return-Path: From: Postmaster@host01.opentech.co.jp (Postmaster Account) Reply-To: Mail Administrator : Please reply to Postmaster@host01.opentech.co.jp if you feel this message to be in error. 【変更後のエラー通知メールの表記】 Return-Path: From: Postmaster@opentech.co.jp (Postmaster Account) Reply-To: Mail Administrator : Please reply to Postmaster@opentech.co.jp if you feel this message to be in error. |

もどる |

|

| Q12. | パスワードの文字制限(最少入力文字数)を変更する方法は? |

| A12. |

パスワードの最小入力文字数制限の変更方法は以下の通りです。 レジストリエディタを利用してパラメータを変更します。(Windows版) 1) Administratorでログイン後、regedit.exe を起動します。 2) 以下のキーを開きます。 HKEY_LOCAL_MACHINE → SOFTWARE → Wow6432Node → Software.com → post.office → Account-Manager → Range → Accounts 3) Password キーをダブルクリックします。 4) 以下のデータの数字の4を2に変更すれば、デフォルトの最少設定文字数が 4文字に変更されます。 変更前: ^\S.{4,}\S$ 変更後: ^\S.{2,}\S$ 5) 変更後、Post.Officeを再起動します。 |

もどる |

|

| Q13. | ドメイン名を変更する方法は? |

| A13. |

ドメイン名やホスト名を変更する場合、Post.Officeで関連する項目は以下の通りです。 1) メールアドレス 各アカウントのメールアドレスが、ホスト名/ドメイン名を含んでいます。 2) メールルーティングオプション 「メールルーティングオプションの設定」でホスト名やドメイン名が設定されている 場合があります。 3) 予約アカウント 「アカウント管理」の予約アカウントにIPアドレスが設定されている場合があります。 DNSおよびネットワーク(コントロールパネル->TCP/IP->DNS->ドメイン名)の設定後、 以下の手順でPost.Officeの設定を変更します。 1) postmaster@hostname.newname.co.jpおよびpostmaster@newname.co.jpを postmasterアカウントの「追加アドレス」フィールドに登録します。 2)「システムコンフィギュレーション」->「システムセキュリティ」フォームの 「Webフォームによる設定が許可されるドメイン/IPアドレス」および postmaster アカウントの「POP3およびWebへのアクセスが許可されるドメイン/IPアドレス」に 古いドメインが登録されている場合、それらを消去します。 3) Post.Officeのレジストリ情報を変更します。regedit.exe を起動し、 HKEY_LOCAL_MACHINE → SOFTWARE → Wow6432Node → Software.com → post.office → Dispatch → Config → DomainName をnewname.co.jp に変更します。 4) ブラウザを起動して、postmaster@hostname.newname.co.jpでログインします。 5) Post.Officeに設定されている“すべて”の古いドメイン名の情報を新規のドメイン名に 変更します。 6)「システムコンフィギュレーション」のSMTPチャネルエイリアスの設定、メール ルーティングオプションの設定、メールリレーの制限、を必要に応じて変更します。 また、変更前にメールシステムのバックアップを取得してください。 |

もどる |

|

| Q14. | SMTPのポート番号を変更する方法は? |

| A14. |

ポート25を使ってアンチウィルスソフト等を稼動させる場合、 Post.OfficeのSMTPポート番号を 変更することができます。 レジストリエディタを使用してパラメータを変更します。 1) レジストリエディタ(regedit.exe)を起動します。 2) 以下のキーに設定されているポート番号を変更します。 HKEY_LOCAL_MACHINE → SOFTWARE → Wow6432Node → Software.com → post.office → SMTP-Accept → Config → Socket 3) 変更後、Post.Officeを再起動します。 |

もどる |

|

| Q15. | POPのポート番号を変更する方法は? |

| A15. |

下記の手順でPOPのポート番号を変更することができます。 レジストリエディタを使用してパラメータを変更します。 1) レジストリエディタ(regedit.exe)を起動します。 2) 以下のキーに設定されているポート番号を変更します。 HKEY_LOCAL_MACHINE → SOFTWARE → Wow6432Node → Software.com → post.office → POP3-Server → Config → Socket 3) 変更後、Post.Officeを再起動します。 |

もどる |

|

| Q16. | WWWのポート番号を変更する方法は? |

| A16. |

ポート80を使って他のWebサーバ等を稼動させる場合、Post.Officeの WWWポート番号を変更することができます。 レジストリエディタを使用してパラメータを変更します。 1) レジストリエディタ(regedit.exe)を起動します。 2) 以下のキーに設定されているポート番号を変更します。 HKEY_LOCAL_MACHINE → SOFTWARE → Wow6432Node → Software.com → post.office → WWW-Server → Config → Socket 3) 変更後、Post.Officeを再起動します。 |

もどる |

|

| Q17. | SPAMメール、不正なSMTPリレーの対策方法は? |

| A17. |

Post.OfficeはSPAMメールや不正なSMTPリレーに対する対策として、 以下の2つの機能を持っています。 1. メールブロッキング 2. SMTPリレー制限 メールブロッキングは、特定のユーザやシステムから届くメールを ブロックする機能です。実際にSPAMメールの被害に遭い、SPAMメールの 発信元が特定されている場合に有効です。 メールブロッキングの設定につきましては、アドミニストレーションガイド 4.6章の説明に従ってください。 SMTPリレー制限は、不正なSMTPリレー(メール中継)を防止するための 機能です。不正メールの発信は、第三者のメールサーバを踏み台にして SPAMメールが送信されるケースが多いので、不正メールの踏み台にされないように SMTPリレーに制限をかけることが重要です。 不正なリレーを許さないSMTPリレー制限の設定方法を以下に示します。 1) 管理者でログインして、 [システムコンフィグレーション]→[メールリレーの制限] を選択します。 2) [外部リレーの制限]で [下の条件に該当する場合を除き、リレーメールを制限する] というラジオボタンをONにします。 上記ラジオボタンフィールドの [指定したIPアドレスからのリレーを許可する] というチェックボックスをチェックします。 適宜0をワイルドカードとして使用し、自分のネットワーク内の IPアドレスを網羅するIPアドレスを入力します。 たとえば、次のようなIPアドレスを入力したとします。 222.33.44.0 127.0.0.1 この場合、222.33.44というアドレスのクラスCネットワークに属するIPアドレス を持つすべてのマシン、およびサーバシステム自体(ローカルホスト)からの メールのリレーが許可されます。(ネットワークは、CIDRによる表記も可能です) [外部リレーの制限]の[ローカルメールドメイン]チェックボックスは ONにしないでください。 [外部リレーの制限]の[その他のドメイン]のチェックボックスも ONにしないでください。指定したIPアドレスからのリレーのみ許可してください。) 3) [許可される配信先]で、 [次に指定するドメインのみ] というラジオボタンをONにします。 [許可される配信先]の[ローカルメールドメイン]チェックボックスは ONにしないでください。 [許可される配信先]の[その他のドメイン]チェックボックスをONにして、 自ドメインを設定します。 |

もどる |

|

| Q18. | STARTTLS機能を無効に変更する方法は? |

| A18. |

STARTTLS機能を無効に変更する方法は以下の通りです。(Window版) 1) レジストリエディタ(regedit.exe)を起動します。 2) 以下のキーの値を "yes" から "no" に変更します。 HKEY_LOCAL_MACHINE → SOFTWARE → Wow6432Node → Software.com → post.office → SMTP-Accept → Config → AllowSTARTTLS 3) 変更後、Post.Officeを再起動します。 |

もどる |

|

| Q19. | Post.Officeは仮想化環境に対応していますか? |

| A19. |

当社では、特定の仮想化環境に特化した動作確認は実施していません。 その為、仮想化環境上での動作は保証いたしかねますが、一般的な仮想化環境では 問題なく動作するものと考えています。また、VMware、Hyper-V 等のメジャーな 仮想化ソフトウェア上での利用実績は数多く報告されています。 テクニカルサポートでは、以下の条件のもと、サポートサービスを提供します。 - 仮想化環境におけるゲストOSが、Post.Officeの対応OSであること - 有償のテクニカルサポート契約にご加入いただいていること 仮想化環境での運用を理由にサポート対応をお断りすることはありませんが、 特定の仮想化環境だけに起因する障害が発生した場合、当社製品の改修による 対応等が困難な場合も考えられます。 尚、現在までに、特定の仮想化環境に固有の障害は報告されていません。 今後、仮想化環境固有の障害が確認された場合は、当サイトにて随時情報を 公開いたします。 【仮想化環境固有の障害の発生状況】 現在、報告されている障害はありません。 |

もどる |

|

- FAXまたは、E-mailによるInterMail Post.Officeに関するQ&Aサポート(ログ解析調査含む/回数無制限)

- 同一バージョンでのパッチ用アップデート(マイナーバージョンアップ)のご提供

- 新バージョンリリース時のアップグレード(メジャーバージョンアップ)ライセンスのご提供(新バージョン利用権)

- 2014年1月以降にテクニカルサポートプログラムへ新規加入される場合、2014年1月以降のテクニカルサポート費用を遡及請求させていただきます。

- 契約期限が切れた後に再加入される場合、未契約期間のテクニカルサポート費用を遡及請求させていただきます。

- サポートを受ける言語は、日本語のみとさせていただきます。

- お電話でのサポートはお受けしておりません。

| Post.Office v4.4, v4.3 テクニカルサポート価格 | ||||

| パッケージ | Advanced Edition |

Standard Edition |

Standard Edition 100メーリング リスト ライセンス付き |

Smart Edition |

| 50アカウント | 62,000 | 37,000 | - | 57,000 |

| 100アカウント | 64,000 | 39,500 | 40,000 | 60,000 |

| 200アカウント | 72,000 | 42,000 | 45,000 | 67,000 |

| 300アカウント | 96,750 | 51,750 | 60,500 | 74,250 |

| 400アカウント | 129,000 | 69,000 | 77,750 | 99,000 |

| 500アカウント | 161,250 | 86,250 | 95,000 | 123,750 |

| 600アカウント | 193,500 | 103,500 | 112,250 | 148,500 |

| 700アカウント | 225,750 | 120,750 | 129,500 | 173,250 |

| 800アカウント | 258,000 | 138,000 | 146,750 | 198,000 |

| 900アカウント | 290,250 | 155,250 | 164,000 | 222,750 |

| 1000アカウント | 309,600 | 165,600 | 174,000 | 237,600 |

■お申込み方法

以下のお申し込みフォームからお受けしております。

購入申込の場合:購入申込フォーム

見積希望の場合:見積依頼フォーム

ペーバーでの注文をご希望の場合は、

Post.Office注文書(PDFファイル)

をプリントアウトしていただき、必要事項をご記入の上、当社までFAX(03-5361-8078)してください。